Benglis’ Serie von Selbstportraits als Einladungskarten entstand in den frühen 1970er Jahre. Sie hinterfragt darin die traditionelle Rollenverteilung und kritisiert vorherrschende Geschlechtsstereotypen.

Die erste Arbeit der Serie war eine Einladungskarte für eine Ausstellung im Clocktower 1973 und ist ein Kindheitsportrait der Künstlerin griechisch-amerikanischer Herkunft: es zeigt die junge Benglis, bekleidet mit der Nationaljacke junger Männer Griechenlands. Mit der Wahl de Archivbildes propagiert sie, durch das Widerlegen der Existenz von geschlechtsspezifischer Bekleidung, die Auflösung vorherrschenden Stereotypen.

Die zweite Einladung für eine Ausstellung in der Paula Cooper Galerie, gedruckt im April 1974 in Artforum, zeigt die Künstlerin mit Pilotenbrille und in einer übertrieben männlichen Pose an einen Porsche gelehnt. Auch in dieser Ausgabe erschien die Werbeanzeige von Robert Morris für die Ausstellung in der Castelli-Sonnabend Galerie. Durch die Feinabstimmung der Details beider Werbeanzeigen, wie beispielsweise das tragen von Pilotenbrillen oder die überdeutliche Darstellung maskuliner Eigenschaften, entsteht der Eindruck, Benglis parodiert die Anzeige Morris noch in der selben Artforum-Ausgabe.

Für die dritte Einladungskarte inszeniert sich die Künstlerin in Anlehnung an Betty Grables Cheeskake Pin-Up aus dem Jahre 1940, fotografiert von Annie Leibowitz. Als vierte Arbeit folgte sechs Monate später die Werbeanzeige in Artforum.

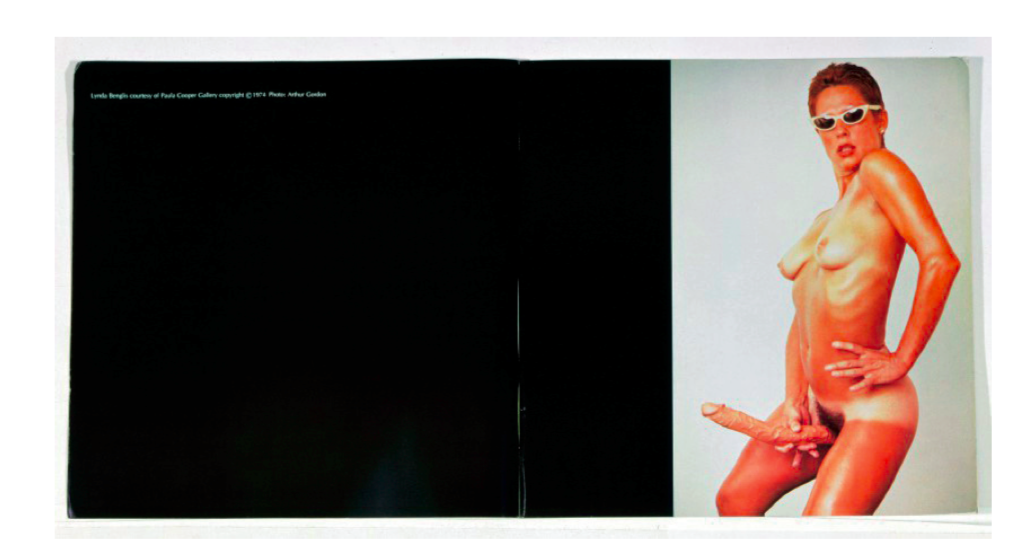

Lynda Benglis – Werbeanzeige. Werbeanzeige für ihre Ausstellung in der Paula Cooper Galerie in New York Foto: Arthur Gordon. Publiziert in Artforum, November 1974, Vol. 13, Nr. 3, S. 3-4, Offsetdruck, 26.7 x 53 cm

Quelle: Stefanie Thommen

specific object/david platzker

Die Bildkomposition sprach mich sofort an.

In der Setzung mit den anderen Karten zeigt diese eine einzelne Person.

Die Karte ist ästhetisch und gehaltvoll.

follow

follow